Hi,我是辰祐 Raymond,

這週讀到一篇很喜歡的文章,作者是 Vincent。

我把連結和原文放在最下面,先簡單說說這篇文章在討論什麼。

在我們的人生中,有各式各樣的焦慮,從學生時期開始,就會焦慮書念得好不好,班上排名第幾,那個 OOO 都可以考很好,你為什麼不行

長大之後,問題不但沒解決,可能還更焦慮了,以前的成績至少還有 100 分的天花板,最厲害就是念到建中、台大、哈佛,但出社會後就沒有盡頭了,資產 100 萬的焦慮自己不到 1000 萬,資產 1000 萬的渴望到達 1 億

而且比較也不再只是一個維度,我們看到其他人參加商會拓廣人脈,看到別人每個月出國旅遊一次,有人愛情事業都豐收,而在社群網路興盛的時代,更是放大了每個人美好的一面,好像大家都是人生勝利組,自己樣樣比不上別人,這樣的落差感,往往給人無止境的焦慮

我之所以喜歡這篇文章,是因為 Vincent 將焦慮結構化:先分類分層,再明確哪些面向該進取、哪些該知足,讓我們更能回過頭來看自己有什麼,自己的下一步是什麼,應該要把精力專注投入在哪裡

知足與進取:幫你的焦慮畫條界線

首先,Vincent 把焦慮拆成兩個部分:

- 有限遊戲:財務自由的數字目標

- 無限遊戲:社會比較的排名競賽

有限的部分之所以有限,是因為他明確有個終點,那個終點叫做財務自由,也就是你有個財務目標,並知道如何達成,不太需要擔心錢夠不夠用,基本上你就達到有限遊戲的終點了

但現實是,即使財務自由,也只能解決一部分焦慮。因為人是社會性動物,永遠會有比較心態,而在比較的世界裡,總有人站在更高的位置俯視你。

對這個問題,我想到可以結合《致富心態》、《人生的五種財富》這兩本書,再加上這篇文章的觀點,來重新思考。

(以下是我自己額外衍生的,非作者本意)

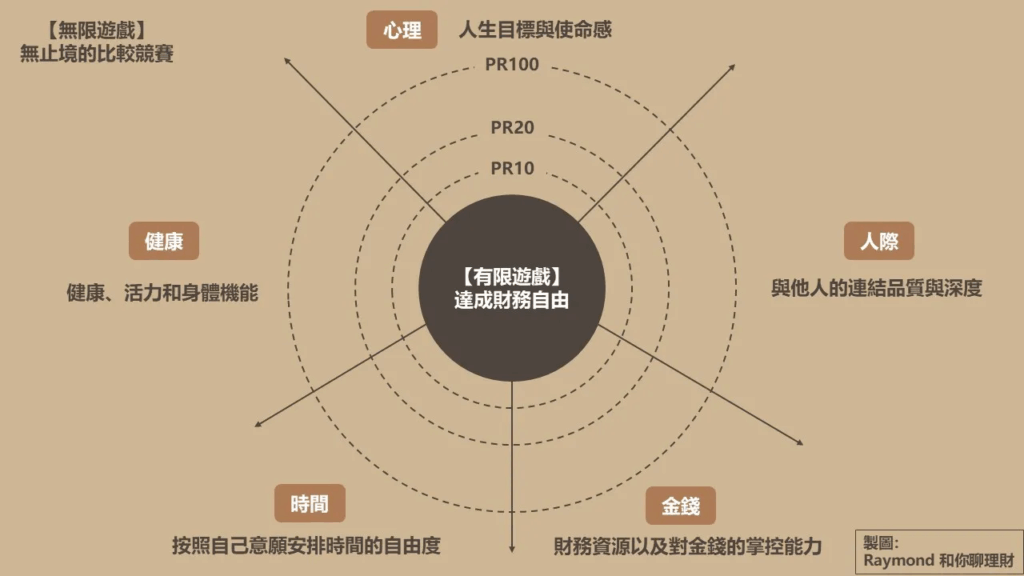

在《人生的五種財富》提到,人的財富可以分成 5 個領域

- 心理財富:人生目標與使命感

- 人際財富:與他人的連結品質與深度

- 金錢財富:財務資源及對金錢的掌控能力

- 時間財富:自由安排時間的能力

- 健康財富:健康、活力與身體機能

而在《致富心態》和 Vincent 的文中,可以發展出「知足」與「進取」的概念

所謂的知足,就是決定一個界線後就不再追求更多,而進取,指的是在該領域不斷追求更高的標準

如此一來,你就只會對「進取」,也就是你還沒達到的超高標準感到焦慮,而對於「知足」的部分,你就會知道「自己在這個領域到這裡,已經可以了」

我的知足與進取

心理:進取

我對工作的意義感非常看重,我會希望透過自己在財務上的專業能力,協助更多人擺脫財務焦慮

時間:進取

我很重視保有自己的時間,避免被工作壓的喘不過氣,因為我相信有時間思考,人才會成長,也能更好地享受生活。

金錢:和 Vincent 一樣是策略性進取

透過槓鈴策略,將大部分的資產放在相對穩健的投資標的,少部分的資產放在加密貨幣和個股,在穩固的基礎上追求高成長機會

人際:知足

身為偏內向的人,擁有幾位真心、聊得來的朋友就好,不會刻意去結交大量人脈。

健康:知足

維持健康即可,不追求運動員等級的體態

透過這樣的切分,我就會知道我應該要把自己的精力用在哪裡,例如去實現我心中希望能達成的東西,以及有自由的時間,而不是去焦慮大家都在交朋友,積極地擴展人脈,那我是不是也該跟上。

別用自己的全貌比較別人的精華片段

Vincent 文中說道

「更糟的是,我們用自己生活的全貌去比較別人刻意展示的精華片段,這場比賽從一開始就不公平。」

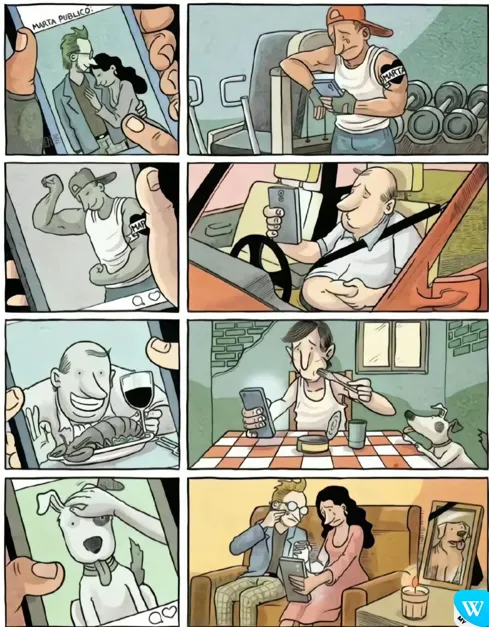

讓我想到一張圖

- 壯漢羨慕恩愛的夫妻

- 富人羨慕壯漢的體格

- 窮人羨慕富人能吃美食

- 夫妻羨慕窮人有寵物陪伴

每個人都在羨慕別人,卻忘了自己在某個領域也是被別人羨慕的。

所以,如果你也正處在焦慮中,不妨試著把人生拆成五種財富,決定哪裡知足、哪裡進取,再回頭看看自己已經擁有的,也許會發現,有些焦慮是不必要的。

今天的文章到這裡,很鼓勵大家可以看 Vincent 原文

該篇貼文已經 2500 次分享,所以你可能已經看過了,不過沒關係,好文總是值得多看幾遍 XD

=======

原文作者:Vincent Cheng-Wen Yu

來源:https://www.facebook.com/share/p/1C27dp5KiU/

財務自由、社會排名與剛剛好的焦慮

「這個年紀就離開職場,你不會焦慮嗎?」這是我最近跟好幾位朋友見面的時候,常被問到的問題。我的答案是:「也還是會有焦慮,但可能跟大家想的不一樣。」

多數人以為的焦慮來自於沒有確定性的收入,而我真正的焦慮,卻是在接近數字達標後才真正開始浮現。

用一個比喻來說明:我們每個人都在用兩套完全不同的地圖導航人生。一套是基於現實與數學的「絕對地圖」,另一套是源於人性與社會的「相對地圖」。

問題是大部分人以為拿到了其中一套就已經足夠,後來才發現自己很容易在另一個世界裡迷路。

而財務自由不只是數字遊戲,更是平衡內在需求與外在比較的藝術。

▉ 第一套地圖:絕對座標的數學世界

什麼是絕對座標?簡單說就是把「我想要財務自由」這種模糊願望,轉化為「我需要累積X元資產,每年產生Y元被動收入」的可量化、可執行的目標。

對我來說這個目標數字可以讓工作成為一種選擇,而非義務——不再需要為了生存而出賣自己的時間,

就像工程師建橋前必須精確計算承重與結構一樣,這是一個純粹理性的過程。不管別人怎麼評價你的橋醜或美,只要它不會垮,就是好橋。

絕對座標的美妙之處在於:它給了你一個明確的終點線,讓你知道什麼時候可以停止奔跑(至少我以前認為是這樣)。

無論是廣為人知的「4%法則」(資產總額的4%年提取率),還是複雜的蒙地卡羅模擬計算(大力推薦我之前提到過的那個FIRE calculator),這套方法的優勢很明顯:

- 目標明確:我知道自己在哪裡,要往哪裡去

- 容易追蹤:每個月都能看到進度條前進。可以透過調整儲蓄率、優化投資組合、增加收入來源、調整支出等方式,逐步朝目標邁進。

- 決策清晰:面對消費誘惑時,問問自己「這符合我的計劃嗎?」。以我的觀察,避免做出錯誤的財務決策,比找到最完美的投資機會更重要——就像減脂時「不吃高熱量垃圾食物」比「拼命運動」更關鍵。

我在職涯前十多年專注執行這套絕對座標計劃。沒想到在接近目標數字後,才發現一個尷尬的事實:它只解決了我30%的焦慮。

剩下70%的焦慮來自哪裡?答案藏在第二套地圖裡。

▉ 第二套地圖:相對座標的社會遊戲

歡迎來到永無止境的比較競賽。

人類終究是社會性動物。我們不可能活在一個真空的、純粹數學的世界裡(如果有這種世界,我們會活得比較快樂)。當我們從試算表的絕對座標中抬起頭,環顧四周,便立刻進入了另一個複雜得多的維度——「相對座標」。

在這裡,你的位置不是由固定數字決定,而是由「排名」定義(「相對位置」或俗稱的PR值)。

- 我的收入在全國排前百分之幾?

- 我的資產在同齡人中什麼水平?

- 我住的區域、開的車、孩子讀的學校、家庭交友圈,在社會光譜中哪個位置?

- 我工作上的表現與受到的外界認可,跟同儕比起來如何?

這套相對座標最殘酷的地方在於,不管你爬多高,總有人在你上面向下俯視。

而理解這套相對座標的第一步,是認清不同資產階層面對的完全不同的遊戲態度:

- 年輕人與資產稀缺者:「搏一把」的邏輯

想像剛出社會的你手裡只有十萬。放定存一年也只多兩千,連房租都不夠墊。押高風險標的,翻三倍就能換跑道。輸光也只是回到吃泡麵——反正原本就在吃。

他們要的不是穩定的5%,是改變命運的500%。

- 中產階級:最尷尬的夾心餅乾

中產階級的處境最糟糕。他們有數百萬儲蓄和一間還需要還貸的房子。一方面渴望投資加速增長,追趕上層階級;另一方面恐懼一次失誤讓多年積蓄付諸東流。

錢多到痛得起,卻少到輸不起。

- 相對富裕階層:保全比增長更重要

當資產達到一定規模,遊戲規則也隨之改變。每年1-2%的穩定報酬就超過正常生活所需,投資的第一要務不再是「賺多少」,而是「不能巨虧」。

他們的目標不是在財富賽道上衝刺,而是確保永遠留在賽道上。他們關心的不是股票漲跌,而是睡眠品質。

這樣的分類方法並不是為了給不同的人貼標籤,而是為了讓我們意識到:市場上不存在唯一的「最佳投資策略」,只存在「最適合你當前位置」的策略。

▉ 在無盡的比較跑步機上迷失自我

「相對座標」幫助我們理解了一部分社會的運作邏輯,但它也隱藏著「享樂跑步機」(Hedonic Treadmill)的陷阱。我們的目標悄悄被置換了:

- 原本為了滿足「需要」而奮鬥(安穩住所、教育費用、醫療保障)——這是一個源於內在、清晰可見的目標,也就是我們在最前面中談到的「絕對座標」。

- 後來為了「贏過別人」而奮鬥(比同學成功、比鄰居的車好、孩子上更貴的學校)——這個目標是源於外在的,它沒有固定的標準,比較永無止境。

Alain de Botton在《Status Anxiety》(中譯本為《我愛身分地位》)中的金句:「最教人難以忍受的,莫過於我們親密朋友的成功。」

我們的人生,從一場為了抵達目的地的旅程,變成了一場沒有終點的競速賽,唯一關注的是前面跑者的背影,忘了自己當初為何而跑。

更糟的是,我們用自己生活的全貌去比較別人刻意展示的精華片段,這場比賽從一開始就不公平。

▉ 解方:知足與進取的動態平衡

起初我以為相對座標是個錯誤設計,希望徹底擺脫。但後來發現這個想法本身就有問題。

相對座標有其存在意義,我自己也無法做到完全放下一切比較心態(以前有提到過設計自己專屬的「人生計分卡」)。我們的困惑更多來自「戰場選擇錯誤」,而非比較心態本身。

真正的關鍵在於:在哪些領域該知足(Contentment),哪些領域該進取(Ambition):

知足是一種源於內在的清醒認知。我們要能清晰地分辨「需要」(Need)與「想要」(Want),並在滿足基本目標後,能夠發自內心地感到平靜與感恩。

它像穩定內心的船錨。當外在世界充滿了比較與誘惑的風浪時,這只船錨能讓我們牢牢地定在原地,不至於被捲入焦慮的漩渦。

而「進取」是人類社會改變的核心驅動器。正是因為對現狀的焦慮、對更好的追求,我們才有了科技的創新、藝術的突破、社會的變革。

在個人層面上,進取心驅使我們學習新技能、挑戰更高難度的目標,當然這些改變也帶著風險。它像船帆,藉著時代的風將我們帶向遠方探索。

只有錨的船永遠停在港灣;只有帆的船會在風暴中失控。我們需要拋棄非黑即白的思維,尋找動態平衡。

▉ 分享我的做法

與其按人生階段調整(年輕進取,中年知足),我更偏好用這些條件選擇戰場:

- 對於「冪次分配」主導的領域(容易出現極端結果),偏「進取」。

- 對投入產出關係確定的領域,偏「知足」。

- 有時間複利效果的領域,偏「進取」。

- 試錯成本低、決策可逆的領域,偏「進取」。

- 沒有下檔保護的領域,偏「知足」。

這是我在主要的幾個領域的實際做法:

財務:策略性進取

- 從統計上看,決定我能否再上一個台階的,更可能是「運氣」而非「努力」。所以我採用「類槓鈴」策略。

- 70%穩健部位:超過一半金融資產投入追蹤大盤的ETF,目標不是打敗市場,而是不在長期成長中掉隊。

- 30%機會部位:押在高凸性機會以及滿足自己的衝動,包括交易帳戶、早期投資、任何有做大可能的新機會。

健康:實用主義知足

- 把睡眠、飲食、運動做到80分後「就地停車」。

- 以「不受重大傷病」為指導原則,比追求健美身材更划算(曾經一度想把體脂持續壓到10%以下,後來發現這個目標投入產出比不佳,且受傷風險升高)。

- 體能目標設「及格線」天天做,身體習慣後再緩慢上調程度,不刻意拼個人最佳,多求延長健康壽命(healthspan)。

人際:雙軌並行

- 分的清楚deal friends vs. real friends。兩者並無優劣之分,只是背後脈絡不同。

- 廣度進取:積極認識新朋友,低成本下注尾部回報,少數新朋友可能帶來非線性價值(認知、機會、心態滿足)。

- 深度知足:核心朋友群定期維繫,著重情感支持。信任累積多年,投入產出可預期,頻繁更替反而破壞存量。

- 不踩灰色地帶,把下檔風險控制住。

除此之外,我們也要理解一大部分的焦慮,其實是來自「用有限遊戲的思維,去玩一場名為人生的無限遊戲」。解決之道,是完成從「有限遊戲玩家」到「無限遊戲玩家」的心態轉變。

在這個角度下,「知足」變成了認識到自己在「有限遊戲」中(如財富、物質)已經擁有足夠的資源,可以停止參賽。而「進取」則是將精力投入到自己選擇的「無限遊戲」中,追求個人成長、價值創造與意義。這份進取心不是為了「贏」,而是為了「玩得更久、更有趣」。

每個人的絕對座標和相對座標都不同,沒有標準公式可以套用。重要的是清楚自己真正想要什麼,然後根據價值觀和能力條件,制定相應的知足與進取策略。

我們嚮往的自由不僅止於帳面數字,而是能在心裡按下暫停鍵。當你可以停下來對自己說:

「我不用再為誰而跑了,但我還願意為自己跑下去。」

這就是剛剛好的焦慮——能夠推動你前進,卻不至於摧毀你的平靜。